Raum – Empfindung – Gestaltung. Impressionen eines Wochenendseminars zur Raumerfahrung

Dreißig Speichen stützen die Nabe,

Die Leere aber macht das Rad brauchbar.

Der Töpfer formt Lehm zu Gefäßen,

die Leere darinnen macht das Gefäß.

Fenster und Türen bricht man in Mauern,

die Leere damitten macht die Behausung.

So bildet das Sichtbare die Form eines Werkes,

und macht das Nicht-Sichtbare es wertvoll.

Laotse 1

1. Laotse, Tao te king, Spruch 11.

In der Architektur gibt es eine geheimnisvolle Überlagerung von Raum, Empfindungen und Bewusstsein. Räume können durch ihre Gestaltung und Atmosphäre Stimmungen in uns erzeugen und unser Bewusstsein in eine bestimmte Richtung lenken. Das ist ein rätselhaftes Phänomen, denn das Räumliche ist eigentlich etwas Unsichtbares. Wie ist das denn möglich und wodurch werden solche Empfindungen ausgelöst? Meistens passiert das weitgehend unbewusst, aber kann man solche Empfindungen auch bewusst machen und wie tut man das?

Diesen Fragen widmete sich das Wochenendseminar «Raum – Empfindung – Gestaltung», das vom 8.-10. März 2024 an der Alanus Hochschule bei Bonn stattfand. Organisiert wurde es durch die Sektion für Bildende Künste am Goetheanum in Zusammenarbeit mit dem IFMA (Internationales Forum Mensch und Architektur) und die Architekturabteilung der Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft. Das Programm gliederte sich in drei Teile. Zuerst gab es drei Einführungen mit Übungen über verschiedene Arten von Raumwahrnehmung, danach erprobten wir diese an drei besonderen Bauwerken in Köln, und zuletzt wurden die gefundenen Erfahrungen ausgewertet und vertieft.

Einführungen in die Raumwahrnehmung

Drei Architekten präsentierten zu Beginn ihre unterschiedlichen Methoden der Raumerforschung. Als erster sprach Luigi Fiumara, Vorsitzender des IFMA, über das Empfinden des architektonischen Raumes am eigenen Körper. Er knüpfte dazu an eine Aussage von Rudolf Steiner an, worin dieser die Architektur als ein Hinausprojizieren der Gesetzmäßigkeiten des menschlichen Leibes im Raume beschreibt (2). Wenn es tatsächlich so ist, dass wir in der Architektur die Gesetze unseres eigenen Körpers hinausprojizieren, dann sollten wir die architektonische Gestaltung doch auch am eigenen Leibe spüren können? Um dies zu untersuchen, wurden mit großen Platten Wellpappe unterschiedliche Raumformen gebildet. Einige Teilnehmer standen dabei im Innern und versuchten, die Qualitäten der verschiedenen Raumformen am eigenen Körper zu spüren. Angefangen wurde mit einem dreieckigen Raum. Dieser löste bei allen ein Gefühl der Unruhe aus. Der Raum zieht die Aufmerksamkeit in die spitzen Ecken und lässt einen nicht zur Ruhe kommen. Dies ändert sich sogleich, wenn dieser dreieckige Raum in ein Sechseck verwandelt wird. Es entsteht sofort eine Beruhigung, und wenn diese Raumform noch eine Bewegungstendenz in sich hat, zieht sie nicht nach außen, sondern lädt ein zu einer kreisenden Bewegung. So hat jede Raumform ihren eigenen Charakter und diesen können wir, wenn wir uns darin hineinleben und innerlich abtasten, als körperlich-seelische Anregungen an uns selber spüren. Aber wie nehmen wir diese Qualitäten wahr? Dieser Frage widmete sich der Beitrag des Architekten Martin Riker. Er nahm die Sinneslehre Rudolf Steiners mit ihren zwölf Sinnen zu Hilfe, um uns die Komplexität, aber auch die Ganzheitlichkeit der Raumerfahrung nahe zu bringen (3). Dass die Sinne nicht getrennt voneinander und auch ineinander wirken können, illustrierte er an einer Reihe von projizierten Bildern von Tischen. Wir schauten uns folglich gar keine wirklichen Tische an, sondern nur von ihnen projizierte Lichtbilder. Alle Eindrücke, die diese Bilder in uns weckten, liefen also über den Sehsinn. Trotzdem konnten wir daran Qualitäten wie Statik, Dynamik, Gleichgewicht, Wärme, Textur, Form, Stimmung, usw. wahrnehmen. Einen ganz anderen Einstieg zur Raumwahrnehmung eröffnete WillemJan Beeren, Professor für Kunst und Architektur an der Alanus Hochschule, mit seinem Beitrag über Raum als Klangerfahrung. Das Hören gehört zu den höheren Sinnen und verläuft, im Gegensatz zum Sehen, in der Zeit. Wir dehnen uns im Hören nicht über den Raum hinaus, sondern lassen ihn in uns hinein (4). Auch das wurde mit Experimenten erfahrbar gemacht. Wir hörten Klangfragmente, welche uns unwillkürlich innerlich bestimmte Räumlichkeiten, wie zum Beispiel eine Mensa oder Caféteria vergegenwärtigten. Auch bewegten wir uns sprechend im Raum, wobei wir den Übergang von Geräuschen zur Sprache und von Sprache zu dem gedanklichen Sinn zu beobachten versuchten. Mit diesen verschiedenen Übungen und Herangehensweisen gerüstet, wagten wir uns am nächsten Tag an die Betrachtung drei monumentaler Bauwerke in Köln.

Ein unbeabsichtigtes Tiefenerlebnis

Ziel unserer Exkursion war es, drei Höhepunkte der sakralen Architektur in Köln anzuschauen. Sie begann aber mit einer unbeabsichtigten Begehung von vier unterirdischen Räumlichkeiten. Unser elektrisches Auto brauchte eine Ladestelle und in der Hoffnung, dort eine zu finden, fuhren wir in das Parkhaus am Dom hinein. Wir durchquerten das Parkhaus, fanden aber keine Ladestation, und so fuhren wir nach einigen Minuten wieder heraus. Glücklicherweise befand sich in der Nähe noch ein zweites Parkhaus, in das wir ebenfalls hineinfuhren, es durchsuchten und ohne Erfolg wieder verließen. Gleich nebenan war ein drittes Parkhaus, worin wir wieder hineinfuhren, es durchsuchten und innerhalb weniger Minuten es wieder erfolglos verlassen mussten. Spätestens dann wurde es lustig, und es ging uns die Beziehung zur Thematik der Exkursion auf. Wir waren nach Köln gereist, um uns dort drei Höhepunkte der sakralen Architektur anzuschauen, durchquerten aber verschiedene unterirdische Räumlichkeiten der Stadt. Meist blendet man solche Erlebnisse aus. Dadurch aber, dass wir nacheinander vier Gebäude dieser Art zu durchqueren hatten, fiel uns der spezielle Charakter dieser Orte plötzlich auf. Alle waren niedrig und dunkel, es gab keinerlei Anspruch auf Gestaltung, die über die rein funktionale Zweckerfüllung hinausging. Ihre Enge, Niedrigkeit und Schmutzigkeit gaben allen eine etwas unheimliche Atmosphäre. Man würde nie auf die Idee kommen, sich dort aufzuhalten, sondern will den Raum, sobald das Auto geparkt ist, möglichst schnell verlassen und kehrt erst dann wieder, wenn man hinausfahren möchte. Als wir oben in der Sonne waren und der Dom strahlend vor uns stand, atmeten wir wieder auf und merkten, wie wohltuend die frische Luft und das warme Sonnenlicht waren. Es war aber eine interessante Vorbereitung für unsere Exkursion, um zu merken, wie Räume «beraubt» und «bereichert» werden können von natürlichen Elementen wie Tageslicht und seelischen Qualitäten.

Parkhaus Köln © Pieter van der Ree

von Süden © Pieter van der Ree

Hinauf ins Licht

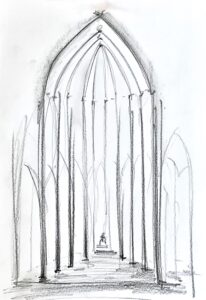

Schon von Weitem her ist der Kölner Dom sichtbar und zeigt den Reisenden an, wo sich das Zentrum der Stadt befindet. Kommt man näher, so verdeckt die umgebende Bebauung bald den Blick auf den Dom, bis, wenn man ganz nahe herangekommen ist, dieser wieder plötzlich in seiner überragenden Größe erscheint. Beim Betreten umfängt den Menschen unwillkürlich eine Art konzentrierter Stille. Die mächtige Höhe, die rhythmischen Pfeilerbündel, die farbigen Fenster – sie verleihen dem Raum eine Erhabenheit, die fast jeder spürt und jeden in seinen Bann zieht. Wir hatten aber vor, die Räumlichkeit bewusst zu erforschen. Dazu verteilten wir uns in drei Gruppen, die den Raum aus den am vorigen Abend geübten Blickwinkeln auf sich wirken ließen. Eine Gruppe konzentrierte sich auf die Akustik des Raumes, die zweite ließ die Räumlichkeit auf alle Sinne wirken, und die dritte versuchte, die Wirkung des Raumes am eigenen Körper zu spüren. Nach einer halben Stunde tauschten wir die gemachten Erfahrungen aus und wechselten zur anderen Gruppe. Eine erste Frucht dieser Herangehensweise war, dass man sich seiner gewöhnlichen Art der Raumwahrnehmung bewusst wurde. Statt den Blick nach Lust und Laune schweifen zu lassen, musste man sich auf einen bestimmten Aspekt konzentrieren. Fortwährend wurde man dabei aber abgelenkt durch interessante Details oder andere Besucher. All diese visuellen Eindrücke verhindern zum Beispiel, dass man auf den Klang eines Raumes achtet. Versucht man aber das zu tun, so öffnet sich dabei eine neue Welt. Auch mit geschlossenen Augen kann man spüren, dass man sich in einem sehr hohen, gegliederten Raum befindet. Bewegt man sich darin hörend herum, so bemerkt man, wie verschieden der Klang im Hauptschiff, in den Seitenschiffen oder in der Krypta ist. Vor allem aber hat diese Krypta einen ganz anderen Klang und eine andere Atmosphäre als die gerade besuchten, ebenfalls unterirdischen Parkhäuser. Was sich besonders gut am eigenen Leibe spüren ließ, das war die Aufrichtekraft des Raumes, besonders im Mittelschiff. Die mächtigen Pfeilerbündel appellierten an unsere eigene Vertikalität, wobei die Dreigliederung der Wand im Chor mit der Dreigliederung im eigenen Körper resonierte: die farbigen Fenster im oberen Bereich mit dem Kopf und Brustbereich, die mittlere Zone mit dem Bauchbereich und der untere Bereich mit ihren durchgehenden Pfeilern mit den eigenen Beinen. Was gegen Osten blickend in der Höhe über den Altar hinaus zum Licht hinaufführt, das wirkt gegen Westen gerade in der anderen Richtung. Dort setzen die mächtigen Pfeilerbündel die Besucher, bevor sie den Dom verlassen, empfindungsmäßig wieder mit ihren beiden Beinen auf die Erde.

in Richtung Chor © Pieter van der Ree

in Richtung Westeingang © Pieter van der Ree

Ein ambivalenter Raum

Nachmittags besuchten wir die in der Kölner Neustadt gelegene St. Gertrud Kirche. Diese wurde 1960 durch den Architekten Gottfried Böhm entworfen und zwischen 1962 und 1965 gebaut. Im Gegensatz zum Kölner Dom ist es keine freistehende Kirche, sondern eine, die in die umliegenden Gebäude eingebettet ist. Auch im Inneren sind die beiden Bauwerke sehr verschieden. Beim Betreten der St. Gertrud Kirche muss das Auge sich erst an die Dunkelheit gewöhnen. Dann wird ein asymmetrischer, freigestalteter Raum sichtbar. Obwohl der Eingang sich gegenüber dem Altarraum befindet, ist die Raumwirkung nicht axial, sondern eher rundlich. Es fehlt eine eindeutige Raumesrichtung, wie wir das bei dem Dom erlebten. Dadurch brauchten wir etwas Zeit, um uns im Raum zu orientieren. Wir versuchten es von mehreren Stellen aus, ohne dass es uns gut gelang. Nach einiger Zeit kamen wir darauf, dass dies wohl damit zu tun hatte, dass die funktionale Raumesrichtung, welche eindeutig auf den Altar und das darüber hängende Kruzifix orientiert ist, und die architektonische Raumesrichtung, die eher in der Querrichtung verläuft, einander widersprechen. Die mächtigen, kristallinen Falten im dunklen Betondach durchqueren die Orientierung zum Altar und vermitteln eher eine quer darauf stehende Raumesrichtung. Links oben hebt das Dach sich über drei kristalline Fenster empor, wobei es rechts auf einer flacheren Wand lastet, die für zwei im rohen Beton ausgeführte Beichthäuschen dient. Blickt man von diesen Beichthäuschen hinauf zu den Fenstern, dann hat der Raum eine stimmige Wirkung, allerdings bleibt dabei der Altarbereich außer Acht. So rangen wir damit, diesen eigenständigen und expressiven Raum zu verstehen, was aber nicht gut gelang. Hatten die Beichthäuschen in der Nachkriegszeit vielleicht einen viel größeren Stellenwert als heute? Wir tasteten uns heran, fanden den Schlüssel aber nicht. Kurz bevor wir herausgehen wollten, fiel der Blick auf ein Plakat mit einem Zitat des Architekten: «Eigentlich wollte ich in der damaligen Zeit nach dem Krieg gar keinen sakralen Raum bauen […] Ich war zwar gläubig, aber ich war völlig gegen diese sakrale Stimmung, die lehnte ich ab. Merkwürdigerweise ist es inzwischen so, dass man zwar stärkere Zweifel und Widerstände gegen den Glauben hat, andererseits aber den Wert des Sakralen eher wieder erkennt.» War das vielleicht der innere Grund der Ambivalenz des Raumes, die wir hier spürten? Allerdings rätselten wir, wie es möglich ist, dass so eine innere Haltung sich in architektonische Gestaltung niederschlägt und Jahrzehnte später noch daran erlebt werden kann und den Besuchern zu schaffen macht. Inzwischen sucht auch die Kirchenleitung, wie Plakate bezeugen, für die Kirche eine erweiterte Bestimmung als Kulturraum.

Entwurf Gottfried Böhm, 1960 – 1965 © Pieter van der Ree

in Richtung Altar © Pieter van der Ree

Nordfassade © Pieter van der Ree

Goldene Lehrsätze im Kuppelraum

Von einer solchen Ambivalenz ließ sich bei der DiTiB-Zentralmoschee in Köln-Ehrenfeld, die wir am Ende des Nachmittags besuchten, nichts bemerken. Das 2017 nach dem Entwurf von Paul Böhm, dem Sohn von Gottfried Böhm, fertiggestellte Gebäude wirkt belebt und scheint seine beabsichtigte Aufgabe voll zu erfüllen. Die Moschee liegt an einer Durchgangsstraße und ist mit ihrer Kuppelhöhe von 35 m und Minaretten von 55 m Höhe von weitem her sichtbar. Die Moschee ist Teil eines größeren Gebäudekomplexes mit einem unterirdischen Parkhaus, einem Einkaufszentrum, Büroräumen, Caféteria und rituellen Waschräumen. Die oberirdischen Funktionen gruppieren sich um einen erhöhten Innenhof, welcher durch zwei breite Treppen zugänglich ist. Die Gestaltung der umgebenden Hofbebauung ist rechteckig und schlicht, wobei die eigentliche Moschee sich durch ihre runden Formen davon deutlich abhebt. Sie besteht aus sechs zur Mitte hinaufstrebenden Kuppelsegmenten mit dazwischen liegenden Glasstreifen, die das Tageslicht hineinlassen und die Eingänge enthalten. Die Moschee ist zwar frei zugänglich, aber für Gruppen nur mit Führung zu besuchen. Diese wurde durch einen Studenten übernommen, der uns sowohl über den Entwurf des Bauwerkes als auch über dessen religiöse Hintergründe informierte. So erzählte er uns, dass die beiden zentralen Lehrsätze des Islam: «Es gibt keinen Gott außer Allah und Mohammed ist sein Prophet» in elegant kalligraphischer Schrift auf den beiden hölzernen Zugangstüren angebracht sind und damit den Zugang zum wahren Glauben markieren. Auch im Inneren sind die Wände des Gebetsraums mit goldenen Buchstaben durch kalligraphische Texte aus dem Koran und mit den Namen der Erzväter gestaltet. Ansonsten gibt es nur geometrische Dekorationen und der Raum ist, im Gegensatz zum Dom und der St. Gertrud Kirche, frei von bildlichen Darstellungen. Ein anderer Gegensatz zu diesen beiden Bauwerken ist, dass die Gebäudehülle der Moschee aus rundlichen Bauelementen besteht. Diese haben geschwungene Kanten, so als ob sie locker aus den Kuppeln geschnitten wären. Versucht man das Ganze am eigenen Körper zu spüren, so fühlt man sich am stärksten im Kopfbereich angesprochen. An den Kopf appellieren auch die Lehrsätze, die den Gläubigen in goldenen Buchstaben umgeben. Es sind offenbarte und tradierte Glaubensinhalte, die so ständig vergegenwärtigt werden. Ganz oben, im Zenit der Kuppel, gibt es noch eine rundliche Lichtöffnung mit einen Zehnstern darin, der Allah repräsentiert und erlebbar machen soll, wie seine Präsenz immer nahe ist. Eine besondere Empfindung löste der sanfte, hellblaue Teppich aus, welcher den ganzen Innenraum bedeckt und ihm den Charakter eines riesigen, gemeinsamen Wohnzimmers gibt. Bevor man den Raum betritt, müssen deshalb die Schuhe ausgezogen werden. Der Teppich hebt den Raum aus dem Alltäglichen in eine erhobene Sphäre und macht es gleichzeitig bequemer, sich in Gebetshaltung auf die Erde zu werfen. Denn dieses «sich für Allah auf die Erde werfen» ist die zentrale Geste der Gebetshandlungen und die Architektur unterstützt diese Gebärde durch ihre Formensprache. Sie führt die Rundungen der Kuppelsegmente in einer fließenden Bewegung herunter zur Erde, so wie die Gläubigen sich selber zur Erde biegen. Ein harmonischer Zusammenklang also von innerer Haltung, ritueller Handlung und architektonischer Gebärde.

Entwurf Architekturbüro Paul Böhm,

2006 – 2017 © Pieter van der Ree

DiTiB Zentralmoschee Köln © Pieter van der Ree

der DiTiB Zentralmoschee Köln © Pieter van der Ree

Gestaltung und religiöse Empfindung

Am nächsten Morgen blickten wir zurück auf unsere Erfahrungen der vorigen Tage. Zunächst versuchten wir, die drei besuchten Gebäude aus der Erinnerung zu zeichnen. Das gelang selbstverständlich nur sehr beschränkt, aber trotzdem gelangen jedem Teilnehmer, einige charakteristische Gestaltungselemente festzuhalten. Das Gesamtergebnis war aber erstaunlich, denn trotz mangelnder Erinnerung und Zeichenfähigkeiten kamen dabei ganz deutliche, unverwechselbare Merkmale heraus. Mit ein paar schrägen oder gekrümmten Linien ließen sich die besuchten Gebäude charakterisieren. Offenbar erkennen wir Bauwerke an solchen Merkmalen und spüren ihren Charakter daran. Im Gespräch gingen uns Themen auf, die wir am vorigen Tag gerade versucht hatten auszublenden. So hatten wir uns auf die Räumlichkeit der Bauwerke konzentriert und uns nicht durch andere Besucher ablenken lassen. In der Wirklichkeit waren sie aber da und wir hatten sie sehr wohl wahrgenommen. Sie färbten die Erinnerungen und fügten ein wesentliches Element hinzu. So wurde mir im Nachhinein bewusst, dass die jeweilige Benutzung der drei Gebäude ganz unterschiedlich war. Im Dom gab es zwar viele Besucher, aber überwiegend Touristen, die weniger wegen des Gottesdienstes als wegen der eindrucksvollen Architektur gekommen waren. Als wir die St. Gertrud Kirche betraten, war diese zunächst ganz leer. Längere Zeit waren wir die einzigen Besucher. Nach einer Weile blickten ein Paar Menschen vorsichtig um die Ecke, sahen offenbar nichts Interessantes und verschwanden wieder. Die Moschee funktionierte als einzige ganz im Sinne ihrer beabsichtigten Funktion. Sie war denn auch das jüngste Gebäude und erst vor sieben Jahren fertig gestellt worden. Was diese Beobachtung uns lehrte war, dass, auch wenn eine Raumgestaltung anfangs nahtlos auf seine beabsichtigte Nutzung angepasst ist, das dahinterstehende religiöse Empfinden sich ändern kann und der Zusammenhang sich dadurch löst. Damit muss das Gebäude nicht notwendigerweise seinen Wert verlieren. Dieses kann sich auch verwandeln. So bildet der Dom noch immer das Herzstück der Stadt und kann noch immer ganz wertvolle Erfahrungen vermitteln, auch wenn das religiöse Erleben sich geändert hat. Ja, es ist sogar eine besondere Qualität der Architektur, solche verflossenen religiösen Empfindungen und Vorstellungen in Stein festzuhalten, wodurch wir sie Jahrhunderte später noch nachempfinden können.

Gestaltung und Identität

Für viele Architekten ist es ein hohes Ziel, räumliche Formen zu schaffen, die funktional und empfindungsmäßig zu ihrer Benutzung passen. Bei den durch uns besuchten Gebäuden war das aktuell am stärksten bei der Moschee der Fall. Trotzdem spürte ich innerlich einen bestimmten Vorbehalt. Obwohl ein Teil meiner architektonischen Ideale erfüllt wurde, konnte ich mich doch nicht ganz damit identifizieren. Von woher kam das und wieso wusste ich das so sicher? Es hatte nichts mit einem Urteil zu tun, nur spürte ich, dass es nicht mein Weg war. Offenbar können wir den Charakter von äußeren Formen und ihre Verwandtschaft oder Fremdheit in Beziehung zur eigenen Identität empfinden. Dieses Erleben hat nur wenig mit einem ästhetischen Urteil zu tun. Ich kann etwas wunderschön finden, aber trotzdem kann es mir fremd sein. Es kann ein künstlerisches Meisterwerk sein und trotzdem ist es möglich, dass ich mich nicht damit identifizieren kann. Offenbar gibt es eine Art «Identitätssinn», womit wir sowohl den Charakter von sichtbaren Objekten wie Bauwerken sowie unsere eigene, völlig unsichtbare Identität wahrnehmen können. Das war eine unerwartete und faszinierende Erfahrung, die uns an diesen Bauwerken bewusst wurde.

der DiTiB Zentralmoschee © Pieter van der Ree

Unerwartete Schichten und neue Einsichten

Waren das die wichtigsten Früchte dieses Wochenendseminars? Sie waren sicherlich wertvoll, aber wichtiger war wahrscheinlich noch die Erfahrung, dass es möglich ist, seine eigene, spontane Raumerfahrung zu vertiefen und diese sich bewusst zu machen. Gewöhnlich geht ein Großteil davon unbemerkt an uns vorüber. Dadurch, dass wir sie uns bewusst machten und austauschten, öffneten sich unerwartete Schichten und Einsichten. Was auf den ersten Blick vielleicht subjektive Eindrücke schienen, ergaben sich dabei meistens als geteilte Empfindungen. Man erlebt zwar individuell, es ist damit aber noch nicht gesagt, dass die Erlebnisse nur subjektiv sind. Das eigene Empfinden kann offenbar sehr wohl zu einer Art von Wahrnehmungsorgan ausgebildet werden. Das benötigt Übung, sowohl in der Wahrnehmung als auch in der Artikulierung des Erfahrenen, ist aber offenbar ein begehbarer und dabei sehr bereichernder Weg. Der Nachteil ist vielleicht, dass die Erfahrung nicht objektiv im üblichen wissenschaftlichen Sinne ist. Der Vorteil ist allerdings, dass man sich auf diese Weise selber ausbildet. Woraus sollte man als Architekt denn sonst seine Inspirationen beim Entwerfen schöpfen? Und wie könnte man im Entwerfen sensibel abgestimmte Räume für seinen Auftraggeber schaffen, wenn man nicht vorher selber ein Gespür dafür entwickelt hat? So war das Seminar vor allem eine Bestätigung der Bedeutung der Entwicklung von neuen Organen zur Wahrnehmung und Empfindung von Räumen und ein Ansporn, uns übend auf diesen Weg zu begeben. Wie man diese Fähigkeiten beim Entwerfen umsetzen kann, wie die Arbeit hinter dem Computer sich auf diese Fähigkeiten auswirkt und welche neuen Fähigkeiten diese Entwurfsarbeit von uns erfordert, sind Fragen für eines nächstes Wochenendseminar.

2. Rudolf Steiner: Kunst im Lichte der Mysterienweisheit, GA 275, Dornach 1980, S. 43.

3. Rudolf Steiner: Zur Sinneslehre, Stuttgart 1980.

4. Juhani Pallasmaa: The Eyes of the Skin, Architecture and the senses, New Jersey 1996.